English version is here.

このページへリンクを張る際は,

Amazon.co.jp ウィジェット

ホーム > エビマヨの会 >エビマヨの会−2009年6月10日 第4回:制酸剤を投与開始してしばらくの間は,院内肺炎発症リスクが上がる

Herzig SJ, Howell MD, Ngo LH, Marcantonio ER.

チェックシート は はじめてコホートシート3.2

背景: 近年,制酸剤使用外来患者における市中肺炎のリスクの増加が示唆されている.さらに入院症例では低リスク患者の約70%がストレス潰瘍の予防として制酸薬を服用しているが,制酸剤が院内肺炎のリスクを増加させているかは不明である. カテゴリー: 害 資金源: 利益相反: 1.論文のPECOは何か?: P: E/C: O: 2.Outcomeの観察者が危険因子についてmaskingされているか?: 3.追跡期間はどれくらいか?: 4.交絡因子の調整のため,多変量解析は行われているか?: 5.結果の評価: PPIとH2RAのそれぞれに分けてみてサブグループ解析を行った.

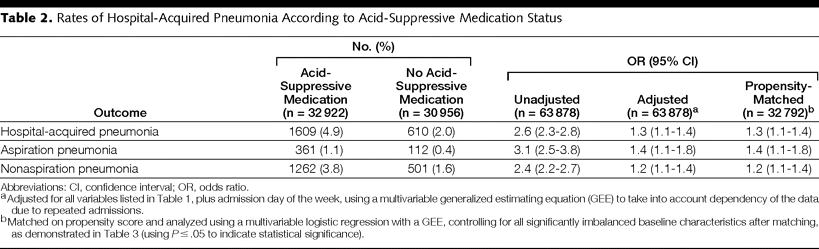

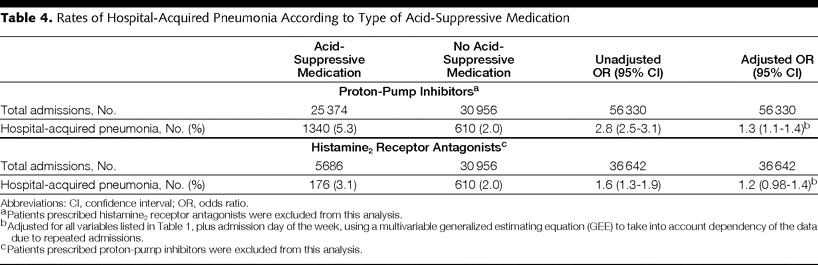

PPIでは,調整済みオッズ比で1.3倍(95%CI 1.1〜1.4)有意に院内肺炎が多く発症する.

ディスカッション:

制酸剤が肺炎を引き起こす機序としては,胃酸で殺菌されるはずだった菌が生き残るために,肺炎を起こすと考えられている.

制酸剤の使用により市中肺炎が増えるという報告は,今回のものが初めてではなく,これまでにも多数あった.JAMA 2004;292:1955 )において,市中肺炎発症率は非制酸剤服用群で0.6/100人年に対し,制酸剤服用群で2.45/100人年.Arch Intern Med 2007;167:950 )において,市中肺炎に対する調整済みオッズ比は,現在PPI使用中の人で1.5(1.3-1.7)だった.Ann Intern Med 2008;149:391 )において,PPIを使用した場合の市中肺炎発症の調整済みオッズ比は,使用開始2日以内の場合6.53(3.95-10.80),7日以内の場合3.79(2.66-5.42),14日以内の場合3.21(2.46-4.18)だった.Med J Aust 2009l193;114 )において,65歳以上で肺炎の入院と抗生剤処方量が有意に増加した.

今回の論文のポイントは,症例対照研究ではなく,コホート研究で証明されたことと,さらに疑似RCTとも言うべきpropensity scoreを用いた解析でよりバイアスを排除したにもかかわらず,オッズ比はほぼ同じだったことである.

市中肺炎のみではなく,入院中に院内肺炎を起こす原因にもなるというのは,病棟管理上,問題である. PPIを使用することで,肺炎の他にも,大腿骨頸部骨折を増やすという報告もある.JAMA 2006;296:2947 )において,大腿骨頸部骨折の調整済みオッズ比は,1年以上PPIを服用していた患者で1.44(1.30-1.59).

結局のところ,今後どうすればいいのか:

肺炎発症の最もリスクが高いのは投与開始早期(特に最初の48時間)であることを意識しておく.

肺炎発症のリスクは投与期間が長くなるに連れて低くなってくるが,骨折のリスクは治療期間に応じて上がるので,長期投与は避けるべき.

Do not harmの立場に立ち,使う必要のない薬剤は使わない.

PPIもH2RAも,どうしても必要なときに,必要最小限の量を使うに留めるべき.

ICU入院中のストレス潰瘍予防目的には,PPIではなく,H2RAを使用するべき.

無症状患者(抗血小板療法中,ステロイド投与中)に,ルーチンで潰瘍予防目的に使用するのはもってのほか. 過去に潰瘍の既往のある人には制酸剤の長期投与が必要になるケースもあるが,その場合もPPIではなく,H2RAを選択すべき.

NSAIDs潰瘍の予防に有効性が証明されているのは,PPI,H2RA,misoprostolの3つのみである(BMJ 2004;329:948 ).

コメント:

※エビマヨの会のディスカッションの内容について,ご意見のある方は,是非こちら までお寄せ下さい.ご了解が得られれば,ご意見をコメント欄に掲載させていただきます(匿名可).ご連絡 をお願いいたします.

Copyrights(c)2004- Eishu NANGO